Dra. María Alejandra Minelli – Secretaria Académica – Universidad Nacional del Comahue.

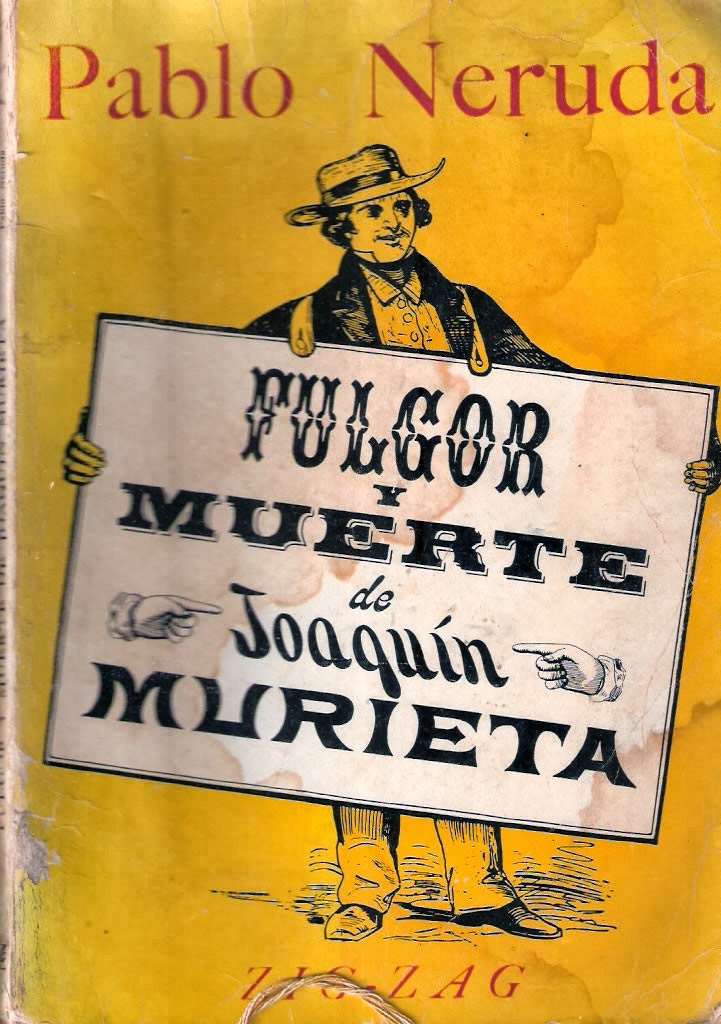

Fulgor y muerte de Joaquín Murieta fue la única obra de teatro escrita por Pablo Neruda; la obra cuenta la historia de un mítico emigrante chileno, que en el siglo pasado -durante la fiebre del oro- partió a Californa a buscar oro, se convirtió en un bandido justiciero y terminó asesinado.

La obra fue estrenada por primera vez el 14 de octubre de 1967 en el Teatro Antonio Varas, de Santiago de Chile, por la Compañía del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, bajo la dirección de Pedro Orthous. La musicalización de Sergio Ortega hizo de Fulgor y muerte de Joaquín Murieta una cantata, para luego convertirla en una ópera extremadamente compleja, pues combina numerosos tipos de música, clásica y también popular de toda América, desde Estados Unidos hasta Chile. Se trata de una extraña ópera que, sobre el texto de Pablo Neruda, mezcla ritmos folclóricos con música lírica y elementos teatrales, es una obra de matices corales que exige un gran número de instrumentos de percusión y que requiere un escenario amplio. Según Magdalena Aninat, poco antes de morir, "Neruda le encargó a Ortega ampliar la obra respetando las raíces latinoamericanas. Pero no fue hasta 1994 que el compositor radicado en París la convirtió en una ópera, que se estrenó cuatro años después en el Municipal. Entonces, varias voces críticas dijeron que más que ópera, se trataba de una gran cantata popular o incluso de un musical"(Aninat, 2003). En realidad, lejos de tratarse de un defecto, obviamente este aspecto revela una de las facetas con más potencialidades de la obra. Su carácter heterogéneo se manifiesta ya desde el texto: en la edición que utilizo se incluyen grabados, reproducciones gráficas de la prensa de la época, de portadas de folletines y de afiches de películas. También, como veremos, Neruda subraya explícitamente su voluntad de que la obra recicle elementos de diversa procedencia cultural.

En esta oportunidad, yo querría examinar la significación cultural de esta obra y, especialmente, la productividad política que cifra en el contexto del ambiente político de los años sesenta. Considero que esta línea de exploración puede contribuir a puntualizar importantes rasgos del perfil de Pablo Neruda como intelectual de su tiempo, como un intelectual que –parafraseando la definición de Michel Focault- pone la competencia de su saber y su relación con la verdad en función de las luchas políticas.

La elección del personaje

A través de la incorporación de un afiche, aparentemente de un film, titulado "Vida y hazañas de Joaquín Murieta" el texto publicado focaliza desde sus inicios la problematicidad del origen de Joaquín Murieta; allí leemos: "Famoso bandido mexicano. Sus aventuras en California" y un comentario a pie de página ratifica: "Su recuerdo sigue viviendo y contradiciéndose: aquí es mexicano" (Neruda, 1974: 7).

A continuación, luego de los datos de la historia de la obra, en un apartado titulado "Antecedencia", firmado por Pablo Neruda, se precisan los vectores del proyecto artístico de Neruda: subraya el carácter de la figura de Murieta, es un fantasma que galopa las tierras de California, pero que se dirige a Chile; afirma su nacionalidad chilena y exalta su aura: "una tormenta de fuego y sangre, de codicia, atropello e insurrección" (Neruda, 1974: 9). Según el texto deja inferir, Pablo Neruda escribe para que no se disuelva el potencial rebelde de la figura de Joaquín Murieta, escribe para acercar su verdad y su leyenda, escribe para proyectar su "mirada magnética". Neruda define la obra como un "oratorio insurreccional" y una partida de nacimiento que resituará la figura de Joaquín Murieta en el mapa de la nación chilena. Son páginas que no buscan probar hechos, sino más bien, trasmitir el potencial rebelde de la figura, su furia justiciera: su fulgor y la proyección política de su muerte.

Sigue a este apartado otro texto de naturaleza informativa, es un fragmento del libro Viajes de Benjamín Vicuña Mackenna, de 1856, en él se caracteriza la ciudad de San Francisco como un lugar en donde confluyen inmigrantes de diferentes nacionalidades, se subraya la violencia de la historia de California a través de la mención de los epitafios de un cementerio: ellos resumen historias de naufragios, asesinatos, muertes de hambre y pesar de hombres, en su mayoría, de veinte a treinta años.

Posteriormente, antes de la sección "Agradecimientos y advertencias", algunos párrafos sin título especifican la naturaleza de la obra y contienen indicaciones para la puesta en escena:

Esta es una obra trágica, pero, también, en parte está escrita en broma. Quiere ser un melodrama, una ópera y una pantomima […] La idea de cortejo fúnebre, que debe tener mucho de patetismo, pero patetismo andrajoso, lindando con lo grotesco, la he tomado de la visión inolvidable de una pieza "No" que vi una vez en Yokohama, en un teatro de suburbio, en donde entré como un marinero cualquiera, y me senté en el suelo. Me sobrecogió un desfile funeral de la pieza y siempre he pensado comunicar de alguna manera esa profunda emoción (Neruda, 1974: 13).

Estas afirmaciones vinculan acentuadamente la obra con el campo de lo popular, con los festejos populares (funerales y fiestas religiosas) e instituyen un discurso de alto impacto sensorial y emotivo, eficaz para el ejercicio de la función persuasiva y exhortativa que Neruda quiere para su obra.

El bandido social

En el prólogo, con la indicación escénica de que el escenario esté a oscuras, se hacer oír una identidad textual llamada "la Voz del poeta":

Esta es la larga historia de un hombre encendido: Natural, valeroso, su memoria es un hacha de guerra.

Es tiempo de abrir el reposo, el sepulcro del claro bandido

y romper el olvido oxidado que ahora lo entierra.

Tal vez no encontró su destino el soldado, y lamento

no haber conversado con él, y con una botella de vino

haber esperado en la Historia que pasara algún día su gran

regimiento.

Tal vez aquel hombre perdido en el viento hubiera cambiado

el camino.

La sangre caída le puso en las manos un rayo violento,

Ahora pasaron cien años y ya no podemos mover su destino:

Así es que empecemos sin él y sin vino en esta hora quieta

La historia de mi compatriota, el bandido honorable don Joaquín

Murieta (Neruda, 1974: 19).

En primer lugar, esta introducción exhibe una resonancia semántica de la invocación sepulcral que abre el Facundo de Sarmiento ("¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo! Tú posees el secreto: ¡revélanoslo!" (Sarmiento, 1993: 55); esta invocación, de reminiscencias románticas, constituye al escritor en un medium que trasmitirá un saber; además esta introducción proyecta las acciones de Murieta sobre el eje de la historia con mayúsculas, el eje de una Historia que no vio pasar el "regimiento" del "soldado Murieta". Al mismo tiempo, fija su nacionalidad chilena y su calidad de "bandido honorable", es decir lo enmarca dentro del mito del bandido social, un mito que encarna prácticas contestatarias de resistencia a la opresión. Respecto a la figura del bandido social, Eric Hobsbawm señala que "lo esencial de los bandoleros sociales es que son campesinos fuera de la ley, a los que el señor y el estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad campesina y son considerados por su gente como héroes, paladines, vengadores, luchadores por la justicia, a veces incluso líderes de la liberación, y en cualquier caso como personas a las que admirar, ayudar y apoyar. Es esta relación entre el campesino corriente y el rebelde la que confiere su interés y significado al bandolerismo social" (Hobsbawm, 1976: 10). En la imagen cultural del bandido, se condensa un potencial emotivo firmemente entrelazado a valores libertarios, heroicos y justicieros que Neruda busca exaltar. Es este el potencial simbólico que Pablo Neruda hace reverberar en sus páginas sobre Joaquín Murieta: su luminosidad heroica de luchador por la justicia.

En este sentido, es necesario contextualizar la estrategia de Pablo Neruda con el momento en que esta obra sale a luz: los años 60, años atravesados por la valorización de la política y la expectativa revolucionaria, años en que "la convicción de que una transformación radical, en todos los órdenes, era inminente" (Gilman, 2003: 39), un momento en que cobró fuerza la justificación de la violencia contrarevolucionaria ante la violencia de los opresores. El ejercicio de la violencia forma parte del protagonista de esta ópera, su accionar violento se vincula con la defensa del honor, los derechos y la vida misma de una minoría étnica en situación de discriminación. En su estudio sobre los bandidos, Hobsbawm se detiene en este aspecto: "El terror y la crueldad conviven también con la nobleza en el caracter de un desesperado que pertenece por completo al mundo de la imaginación, Joaquín Murieta, que acudilló a los mexicanos en contra de los yanquis en los primeros tiempos de California -invención enteramente literaria-, pero lo bastante verosímil como para haber penetrado en el folklore e incluso en la historiografía californiana-. En todos estos casos el bandolero es esencialmente un símbolo de poder y venganza" (Hobsbawm, 1976: 72). Esta es la imagen cultural que Neruda retoma para proyectar su potencia simbólica de liberación y reivindicación sobre el horizonte utópico de los años sesenta.

En el Cuadro I, se caracteriza a Joaquín Murieta como un chileno moreno que parte, junto con otros iguales, desde el puerto de Valaparaíso. Allí escuchan otra entidad textual llamada la "Voz de los tentadores":

Gold! Gold! ¡Vengan al oro, chilenitos! Gold! Gold!

No más penurias. Todos a San Francisco. ¡Aquí las están dando!

¡Al barco! ¡De frente al mar! ¡Subdesarrolladitos” Gold! Gold! Gold!

¡Hambrientos! ¡Sedientos! ¡Venid a mí, soy el oro! ¡A California venid! (Neruda, 1974: 23)

Este es el inicio del derrotero que -como lo recalca la "Voz del poeta" al final del cuadro- convertirá a Murieta en un "mito infinito" (Neruda, 1974: 29).

El Cuadro II se centra en la travesía marítima y la boda con Teresa, en él Tres dedos -quien dice ser como un tío y baqueano de Murieta- resalta el carácter indómito de Murieta, su resistencia a los abusos (Neruda, 1974: 35); este perfil coincide con el papel que desempeñan este tipo de bandidos en las transformaciones sociales, esto es: no son rebeldes sociales o políticos, ni revolucionarios, sino campesinos que se niegan a someterse y al hacerlo adquieren un papel de líderes de sus compañeros, o de hombres que se ven forzados a quedar fuera de la ley y a caer en la "delincuencia", son síntomas de las crisis y tensiones de su sociedad, "el bandolerismo en sí no constituye un programa para la sociedad campesina, sino una forma de autoayuda para escapar de ella en determinadas circunstancias" (Hobsbawm, 1976: 20).

El Cuadro III, titulado "El Fandango", ilustra la situación de la ciudad de San Francisco en 1850 a través de un local nocturno en el que se reflejan las tensiones de una sociedad receptora de inmigrantes: el texto presenta mezcla de idiomas (español, inglés), de bebidas (pisco, chicha, wisky), canciones, etc. Esta es la instancia de puesta en primer plano de los conflictos sociales que encarnan victimarios y víctimas: las alteridades discriminadas y perseguidas (especialmente chilenos y mexicanos). En "El Fandango", al finalizar el número de la cantante negra –un black spiritual- dos encapuchados cierran las cortinas del tinglado diciendo "Silence! No niggers here!" (Neruda, 1976: 47) y dan paso a la voz del Caballero Tramposo que presenta a la Cantante rubia:

Distinguido público. ¡Público subdesarrollado!

Este honrado lupanar, el nunca bien ponderado "Fandango", se honra en presentarles el Alma de California: La Pulga de Oro" (Neruda, 1974: 47).

Luego del número de la Pulga de Oro -que en una especie de strip tease queda desnuda y dorada-, el Caballero Tramposo y sus corifeos asaltan a los parroquianos y se produce una gresca en el local.

El Cuadro IV, titulado "Los galgos y la muerte de Teresa", muestra a Murieta como un esforzado trabajador minero, mientras su esposa Teresa lo espera en su choza:

Con arena en los ojos, con manos sangrantes, acecha la gloria

del oro

y no hay en la tierra distante tan valiente y atroz caminante.

Ni sed ni serpiente acechante detienen sus pasos (Neruda, 1974: 55)

Toda esta situación enlaza temáticamente el texto de Neruda con la gauchesca y su problemática. Compárense, por ejemplo, la cita anterior con la siguiente del Martín Fierro:

Para mí la tierra es chica

Y pudiera ser mayor.

Ni la víbora me pica

Ni quema mi frente el sol (Hernández, 1973: 12)

A más de que los versos finales citan casi textualmente los versos del Martín Fierro, citan también el tópico de la Edad de oro, del pasado de trabajo y familia que resulta quebrado por un orden externo. Esta escena se vincula con algunos de los principales rasgos del género gauchesco: Neruda, como en la gauchesca, hace un uso letrado de la cultura popular (campesina, folklórica de los sectores subalternos), es decir que a través de la figura de Murieta recupera costumbres, creencias y leyes consuetudinarias). Es importante recordar que el género gauchesco usa la cultura popular para constituirse (Ludmer, 1988: 11), que instrumenta componentes de la vida pública de los gauchos y que ésta se desarrolla en instancias de rupturas y de violentas contradicciones, "en momentos históricos de disrupción: crisis, guerras, revoluciones, contrarrevoluciones, que implican constelaciones sociales de fuerzas diversas" (Ludmer, 1988: 75).

Como en el género gauchesco, esa crisis social se hace presente también en este cuadro que termina de perfilar la presencia de los antagonistas yanquis a través de un grupo de hombres con capuchas con forma de chacales y galgos que se exalta gritando:

Otro. ¡Quemarlos!

Otro. ¡Ahorcarlos!

Uno. ¡Sólo la Raza Blanca!

Todos. Somos la Gran Jerarquía. ¡Los Galgos Rubios de California! ¡Sólo la Raza Blanca! (Neruda, 1974: 57).

Una canción femenina manifiesta la desesperación por la acción de los Galgos: ellos asesinan niños morenos de Latinoamérica y queman los cobertizos. La "Voz del Poeta" nos informa que violan y asesinan a la esposa de Murieta, él la encuentra con una rosa de sangre en su cuerpo:

Pero al tropezar en su cuerpo tembló aquel soldado

Y besando su cuerpo caído, cerrando los ojos de aquella que fue

su rosal y su estrella,

Juró estremecido matar y morir persiguiendo al injusto,

protegiendo al caído.

Y así es como nace un bandido … (Neruda, 1974: 59).

La situación, nuevamente remite al momento de rebelión de la gauchesca, cuando Martín Fierro se vuelve un gaucho matrero:

No hallé ni rastros del rancho;

¡Sólo estaba la tapera!

¡Por Cristo!, si aquello era

Pa enlutar el corazón.

Yo juré en esa ocasión

Ser más malo que una fiera (Hernández, 1973: 32)

El pasaje, subraya la desprotección del individuo, la injusticia social exacerbada por la persecución, en este caso, de una minoría étnica; al respecto Hobsbawm afirma que "Varios de los ejemplos mejor conocidos de violencia a ultranza se asocian con grupos inferiores y especialmente humillados (por ejemplo, las gentes de color en las sociedades de radicalismo blanco), o con la situación aún más irritante de las minorías oprimidas por las mayorías" (Hobsbawm, 1976: 75). Y este es el caso planteado en la historia de Joaquín Murieta.

El cuadro V, titulado "El fulgor de Joaquín Murieta", parece orientado a apuntalar el carácter mítico y el arraigo popular de su figura a través de la exaltación de su condición de buen bandido (respetuoso de los códigos de su comunidad y defensor de ella, quizás por eso adquiere incluso títulos militares, se vuelve el Capitán y el General Murieta); en síntesis, el cuadro consolida su carácter de "solitario insurgente" que sigue galopando recortado sobre un horizonte utópico:

La sangre caída decreta que un ser solitario recoja en

su ruta el honor del planeta.

Y el sol solidario

despierta en la oscura llanura (Neruda, 1974: 65).

Uno de los coros de este acto da un giro al sentido de la lucha de Murieta, no sólo es vengador del honor y la muerte de Teresa, no sólo toma parte en un conflicto étnico, sino que toma parte por los desposeídos contra los amos:

Que viva el bandido Joaquín Murieta, el chileno de estirpe profeta

que quiso cortar el camino de los iracundos guerreros

que todo lo tienen y todo lo quieren y todo maltratan y matan (Neruda, 1974: 73).

Debido a que la banda de Murieta asalta a la banda de los Galgos, estos lo catalogan como un subversivo, para ellos él y su banda son "indios que no entienden el progreso" (Neruda, 1974: 74). Al finalizar el cuadro, la Voz del poeta ratifica porqué Murieta merece su canto, focaliza el carácter insurrecto de Murieta y realiza un desplazamiento político: a él le asigna el calificativo de guerrillero y a sus enemigos el de invasores:

Pregunta el poeta: "No es digno este extraño soldado de luto

que los ultrajados le otorguen el fruto del padecimiento?

No sé. Pero siento tan lejos aquel compatriota lejano,

que a través del tiempo merece mi canto y mi mano.

Porque defendió mostrando la cara, los puños, la frente,

la pobre alegría de la pobre gente saqueada por el invasor

inclemente y amargo (Neruda, 1974: 75).

En primer lugar, siendo que Murieta era un inmigrante chileno en California, el uso de concepto de "invasores" respecto a sus enemigos sólo puede ser entendido atendiendo al punto de vista de los mexicanos y, especialmente, como parte de la operación política de Neruda que, de este modo, se orienta a conformar un sujeto colectivo latinoamericano frente al invasor yanqui; en segundo lugar, como señala Hobsbawm, Murieta era un bandido social, era el buen bandido, pero no era un guerrillero, sin embargo la Voz del poeta les asigna estos roles y así Neruda proyecta para América Latina, en los convulsionados años sesenta, la imagen cultural del guerrillero libertario que se alza contra el invasor (EEUU). Es esta la imagen cultural de Murieta que persiste hasta hoy, tanto que en el Boletín N° 9 del MLJM (Movimiento Libertario Joaquín Murieta), en donde, bajo el título "Joaquín y la Anarquía", se hace referencia al nombre del colectivo, se explica que les han observado que Murieta era un invento de Pablo Neruda y al respecto fundamentan que eso no les importa y que:

Murieta representa, involuntariamente, muy bien lo que nosotros queremos demostrar, que es que no creemos que la anarquía sea sólo para los anarquistas […] Murieta representa la actitud libertaria natural de cada ser humano que se enfrenta a la represión brutal de la clase dominante, actitud que sólo hace confirmar nuestro pensamiento por una vía bastante simple (MLJM: 2002).

El Cuadro VI presenta la muerte de Murieta, es asesinado cuando va a llevar flores a la tumba de Teresa, está desarmado "y cuando cien cobardes dispararon, / un valiente cayó con cien balazos" (Neruda, 1974: 77). Como señala Hobsbawm, en su estudio sobre los bandidos, en esta obra el bandido es valiente y muere desafiante, este gesto es heroico especialmente porque, en una sociedad en que los hombes viven subordinados, el bandido vive y muere de pie: "Muere desafiante y bien, e innumerables muchachos de los barrios bajos y suburbios, que no poseen más que el don común –pero sumamente apreciable- de la fuerza y el valor pueden identificarse con él" (Hobsbawm, 1976: 170).

Murieta es decapìtado y su cabeza expuesta en un espectáculo comercial:

Entrad here a my barraca

For only twenty centavos.

Here is Joaquín Murieta,

aquí está el tigre encerrado (Neruda, 1974: 81)

Ante esta profanación claramente capitalista, hombres y mujeres roban su cabeza para sepultar a Murieta con Teresa y el Coro Funerario ratifica el valor político que se asigna a la figura de Murieta en el horizonte de una gran aurora inminente:

Y muerto en su orgullo, si fue un bandolero no sé si me importa,

ha llegado la hora

De una gran aurora que todas las sombras sepulta y oculta con

manos de rosa fragante,

la hora, el minuto en que hallamos la eterna dulzura del mundo (Neruda, 1974: 85).

En la escena del entierro, habla la cabeza de Murieta, narra la historia de su vida, pide que dentro de cien años Pablo Neruda cante para él y deja por herencia la herida de las injusticias sufridas (Neruda, 1974: 87). El pacto del medium queda así sellado, Neruda será quien transmita la voz de Murieta. El coro final cierra la obra diciendo:

Fue amargo y violento el destino de Joaquín Murieta. Desde

este minuto

el Pueblo repite como una campana enterrada, mi larga cantata de

luto (Neruda, 1974: 88).

Al final del volumen, bajo el título "Tres canciones", con la indicación de que pueden entregarse directamente al público antes de iniciarse el espectáculo o en los entreactos, se incluyen canciones orientadas a evocar la figura de Murieta, excepto la última que amplifica la confrontación política aludiendo a las muertes de Vietnam y al fascismo que derrumbó la España republicana; esta canción se cierra en un tono implícitamente exhortativo, delinenado el universo "patria o muerte", también propio de la gauchesca:

Porque si muere la muerte

no la matarán los otros:

la lucha la matará

antes

de que nos mate a nosotros (Neruda, 1974: 93).

Consideraciones finales

Eric Hobsbawm ha señalado que, en general, los grandes bandidos de la historia no sobrevivieron el traspaso de la sociedad agraria a la industrial, pero que sí lo han hecho a través de la literatura (Hobbawm, 1976: 170), son los intelectuales lo que "han asegurado la supervivencia de los bandidos" (Hobsbawm, 1976: 171). Y esto es lo que el texto de Neruda pone en evidencia a través de su trabajo con la figura de Joaquín Murieta. De manera similar a la que se produce en el género gauchesco -en el que el letrado utiliza la cultura popular para integrar a los gauchos a la ley "civilizada", liberal y estatal (Ludmer, 1988: 18)-, en Fulgor y muerte de Joaquín Murieta se utiliza también una figura del imaginario afín a las radicalizadas tendencias políticas de los años sesenta, época en la que, como acertadamente obsevó Claudia Gilman: "la Revolución Cubana, la descolonización africana, la guerra de Vietnam, la rebelión antirracista en los Estados Unidos y los diversos brotes de rebeldía juvenil permiten aludir al haz de relaciones institucionales, políticas, sociales y económicas fuera de las cuales es difícil pensar cómo podría haber surgido la percepción de que el mundo estaba al borde de cambiar y de que los intelectuales tenían un papel en esa transformación, ya fuera como sus voceros o como parte inseparable de la propia energía revolucionaria" (Gilman, 2003: 37).

Esta función del intelectual no es nueva en América Latina, ya José Martí entendía que la tarea del escritor debía ser servir al pueblo y que "el único modo de ser poeta de la patria oprimida es ser soldado"(Martí, 1989: 322). De hecho, José Martí lleva adelante una incesante campaña discursiva orientada a forjar el Partido Revolucionario Cubano(). Se trata de un intelectual que difunde un modelo cultural, destinado a conformar una ideología pública, que incluye el saber, pero también la fuerza como fuentes del poder, como se explicita desde las páginas de La edad de oro:

Antes todo se hacía con los puños: ahora, la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos; aunque es bueno aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo, y por qué la fuerza da salud, y porque se ha de estar pronto a pelear, para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo (Martí, 1981: 362).

Como vemos, este modelo de intelectual es de larga raigambre en la tradición latinoamericana, este diseño de la función del intelectual y su relación con el pueblo, se caracteriza por el ejercicio de una función ideologizante que ejecuta el intelectual-guía, quien con su sermón laico se propone redimir al pueblo y conducirlo a la asunción de una identidad cultural hispanoamericana libre. Al respecto, en el poema de José Martí titulado "Yugo y estrella", se caracterizan dos tipos de existencia: la del yugo –conformista- y la de la estrella, marcada por la luz y la soledad, es "la estrella que ilumina y mata" (Martí, 1981: 316), la estrella que luce en la frente de los valientes que asumen sus ideales:

Es la misma estrella, seguramente, a la que Neruda alude al ratificar porqué Murieta merece su canto, focalizando con esto la función política que él le asigna a esta obra; como señala Hobsbawm, Murieta era un bandido social, era el buen bandido, pero no era un guerrillero, sin embargo, la Voz del poeta le asigna ese rol. Neruda, encarnando características propias del intelectual latinoamericano decimonónico, proyecta esa imagen cultural para América Latina en los convulsionados años sesenta, la enrojecida huella que abre el héroe que sigue una estrella:

Y sale del letargo en la sombra un lucero

y el pueblo dormido despierta ligero siguiendo la huella

escarlata de aquel guerrillero,

del hombre que mata y que muere siguiendo una estrella (Neruda, 1974: 75).

BIBLOGRAFÍA CITADA:

ALONSO, Amado. 1966. Poesía y estilo de Pablo Neruda. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

ANINAT, Magdalena. 2003. "Murieta, el bandido chileno de exportación". Santiago de Chile: Revista Qué pasa.

FERRADA G., Sebastián. 2003. "Fulgor y muerte de Joaquín Murieta" www.unavuelta.com 11-06-2003.

FOUCAULT, Michel. 1978. Microfísica del poder. Madrid: Ediciones de la Piqueta.

GILMAN, Claudia. 2003. La pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

HERNÁNDEZ, José. 1973. Martín Fierro. Buenos Aires: Espasa Calpe.

HOBSBAWM, Eric. 1976. Bandidos. Barcelona: Editorial Ariel.

LUDMER, Josefina. 1988. El género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Buenos Aires: editorial Sudamericana.

MARTÍ, José. 1975. Obras Completas. La Habana: Editorial Ciencias Políticas.

—————–1977. Nuestra América. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

—————–1981. Obras Escogidas. La Habana: Editora Política.

—————–1989. Obra Literaria. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

NERUDA, Pablo. 1974. Fulgor y muerte de Joaquín Murieta. Buenos Aires: Losada.

S/A. 2002. "Joaquín y la anarquía". Boletín libertario Joaquín Murieta Nº 9. Septiembre – Octubre 2002. Temuko, Chile. Estado de U.S.A. y del F.M.I. <http://www.mljm.cjb.net/ – 2003>

SARMIENTO, Domingo Faustino. 1993. Facundo. Buenos Aires: Editora Espasa Calpe.