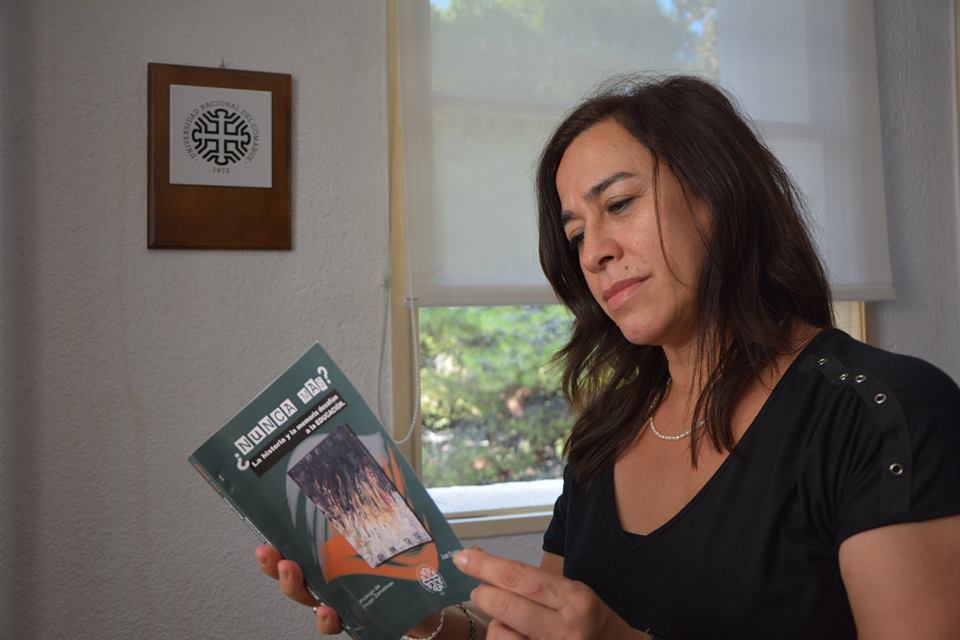

Prof. María Alejandra Minelli – Facultad de Humanidades

Secretaria Académica – Universidad Nacional del Comahue.

En su papel de promesa, la literatura es ese horizonte sinuoso, espiralado, en el que el pensamiento se redime de sus limitaciones.

César Aira

La literatura que recupera restos del pasado contribuye a la memoria de los hechos ocurridos y a su incidencia en el presente. Mediante la dimensión simbólica se elabora y reelabora continuamente la realidad y se generan nuevas perspectivas para leer las experiencias individuales y colectivas. Por eso, desde el ámbito de la ficción pueden también iluminarse las narrativas que forman la memoria, aquellas que surgen del juego entre los recuerdos y los olvidos.

Para transmutarse en memoria, un pasado debe ser articulado, relatado, y puede decirse que algunos textos literarios participan especialmente en este trabajo de la memoria. Por ejemplo, desde fines de la dictadura a lo que va del siglo XXI, en la literatura argentina aparecieron ficciones que, central o tangencialmente, incorporaron las figuras de los desaparecidos, los Hijos y los ex combatientes. Néstor Perlongher, Luis Gusmán, Fogwill y Martín Kohan, entre otros escritores, mostraron diferentes modos de representar las historias y los personajes anclados en esa experiencia argentina.

En 1981, Néstor Perlongher escribió “Cadáveres” y lo publicó en 1984. Este poema −centrado en los muertos generados por la violencia del terrorismo de Estado− pronunció lo que el discurso de la dictadura había invisibilizado. Ese siniestro relato fue integrado al mural social que compuso Perlongher; en él, la sociedad toda aparece involucrada a través de la proliferación de muertos que —ratificando su condición de sujetos— toman la mayúscula personalizante para nombrarse: son “Cadáveres”. El ritornelo “Cadáveres” focaliza el motivo y multiplica las proyecciones hacia toda la sociedad argentina; hace proliferar los marcos de referencia —subjetivos, sociales, históricos, culturales— respecto a la historia vivida, abarcando no sólo el centro de la gran historia, sino también las franjas periféricas de los intersticios cotidianos. Así, construye una representación de los desaparecidos enraizada en la experiencia, la memoria cultural y la historia de la sociedad que los produjo.

La escritura de este poema sobrepasa en apenas un año la publicación de otros textos sobresalientes que, en el inicio de la década del 80, trataron el trauma dictatorial: Respiración artificial, de Ricardo Piglia y Nadie nada nunca, de Juan José Saer. Algunas indagaciones críticas acerca de los modos de narrar el horror de la historia reciente observaron en estas novelas el predominio de poéticas experimentalistas, antirrealistas y formas de representación fragmentarias de ciframiento más o menos alegórico.

Miguel Dalmaroni formuló una hipótesis de periodización sobre este aspecto que indica que posteriormente −a mediados de la década del 90− surgen nuevas narrativas de la memoria del horror, diferentes a las de la fase anterior (signada por el informe Nunca más de la CONADEP y por el juicio a las juntas militares de 1985). Se trata de nuevas narrativas que aparecen tanto en el género de los “testimonios”, como en algunas ficciones —como Villa y Ni muerto has perdido tu nombre, de Luis Gusmán, y Dos veces junio y Ciencias Morales de Martín Kohan—, novelas que intentan narrar a partir de diferentes sitios sociales y refiriendo de manera directa y completa los sucesos y acciones más atroces.

En la postdictadura, la pugna por pronunciar la experiencia dictatorial —marcada por la pérdida y el duelo— implica superar la tendencia a prescindir del lenguaje, que caracteriza el sentimiento luctuoso, y cobra cuerpo aquello que Nelly Richard llamó el dilema del melancólico: “Como el duelo que debe fundamentalmente al mismo tiempo asimilar y expulsar, el pensamiento trata de asimilar lo pasado buscando reconstituirse, reformarse, siguiendo las líneas de identidad con su propio pasado; pero trata también de expulsar su cuerpo muerto, de extroyectar su corrupción torturada” (Nelly Richard, 1999).

Desde este epicentro, se constituyen algunos textos que proponen un modo de representación que explora diversas dimensiones de la experiencia de época, se abren a complejas resonancias emocionales y, con esto, se oponen al desgaste de las significaciones de la experiencia vivida.

Se trata de ficciones que concurren a la cultura histórica y hacen pensar en el valor que tienen en el campo de la formación de subjetividades e imaginarios, en el área de la producción de unidades de sentido que organicen la percepción de la experiencia y los modos de inteligibilidad del presente y el pasado de la Argentina. Aún hoy, las ficciones literarias tienen efectos en el campo de las comunidades imaginadas y sus memorias. En cuanto partes de la dimensión imaginaria, intervienen en la producción de subjetividad en el sentido de articulación con una superficie en la que se arman visibilidades, enigmas, dudas, verdades, silencios (Ester Cohen, 1998).

Textos como los mencionados se refieren a la experiencia humana, a lo público y a lo privado, a las memorias del pasado nacional, a las significaciones en el presente y a los sueños y temores de futuro. Al relatar la experiencia humana a partir de los juegos de la ficción, la literatura genera significaciones vinculadas a la producción de subjetividades y permite que los lectores reflexionemos, generemos valores y reelaboremos memorias individuales articuladas a la dimensión pública de la historia.

Referencias bibliográficas:

COHEN, Ester. “Genealogía del concepto de subjetividad”. En: Percia, Marcelo (comp). Ensayo y subjetividad. Buenos Aires: Eudeba, 1998.

DALMARONI, Miguel. La palabra justa. Literatura, crítica y memoria en la Argentina (1960-2002), Santiago de Chile: Ril Editores y Melusina editorial, 2004.

RICHARD, Nelly. 1999. “La cita de la violencia: convulsiones del sentido y rutinas oficiales”. Buenos Aires: Punto de vista Nº 63.